Каждый URL, что ты сохранил, стал уликой. Теперь у o3 — досье на тебя

NewsMakerНеобычный эксперимент показал, о чем молчат цифровые сервисы.

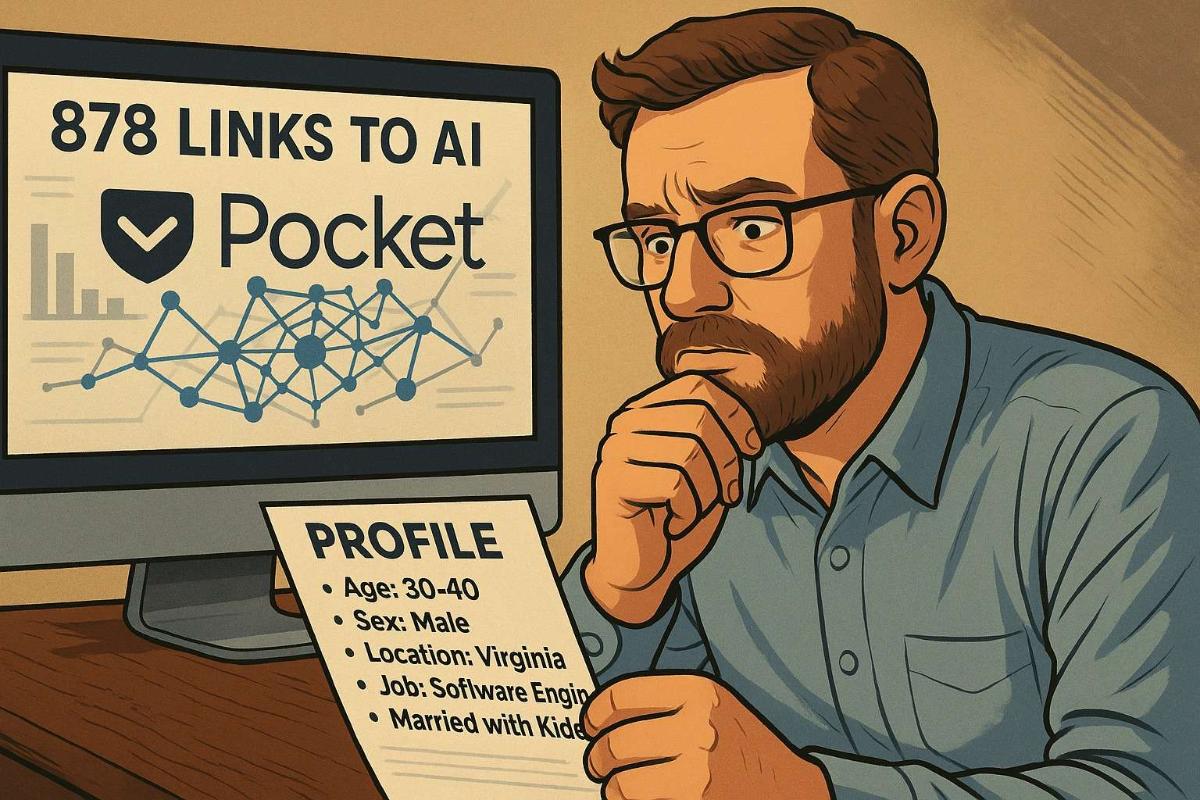

За день до закрытия Pocket бывший офицер ВВС США, который также один из давних пользователей сервиса, решил использовать этот момент не только для миграции своих данных, но и для анализа собственной цифровой истории. На протяжении почти 7 лет он сохранял статьи, заметки и ссылки на ресурсы, которые казались ему интересными, полезными или важными. К моменту отключения сервиса в архиве накопилось 878 ссылок. Вместо того чтобы просто перенести их в другое приложение, он решил выяснить, что могут рассказать эти данные о нём самом — и доверил эту задачу искусственному интеллекту.

Вдохновением послужил недавний эксперимент, описанный Саймоном Уиллисоном, где ИИ анализировал геоданные по фотографиям. Это натолкнуло пользователя на мысль: если алгоритмы способны угадывать местоположение по деталям на фото, то, возможно, они способны построить довольно точный психологический и демографический портрет человека по списку его прочитанных статей. Для этого он использовал собственную библиотеку в Pocket и модель o3, известную своей способностью к продвинутым рассуждениям.

Архив был экспортирован в CSV-формате. Для анализа данных использовалась утилита командной строки xsv, позволяющая легко сортировать, фильтровать и визуализировать большие таблицы. Выяснилось, что первая статья была добавлена в июле 2018 года, а последняя — в июне 2025-го. В выборке оказались статьи на самые разные темы: от углублённых материалов по безопасности и архитектуре ИТ-систем до размышлений о воспитании детей, вере, здоровье и образе жизни.

Затем пользователь загрузил данные в o3. В ходе экспериментов выяснилось, что наилучшие результаты получались, когда данные копировались прямо в тело запроса — тогда модель «впитывала» информацию в целом. Когда же CSV-файл прикладывался как вложение, o3 начинал концентрироваться на технической обработке и выдавал более сухие, менее точные ответы.

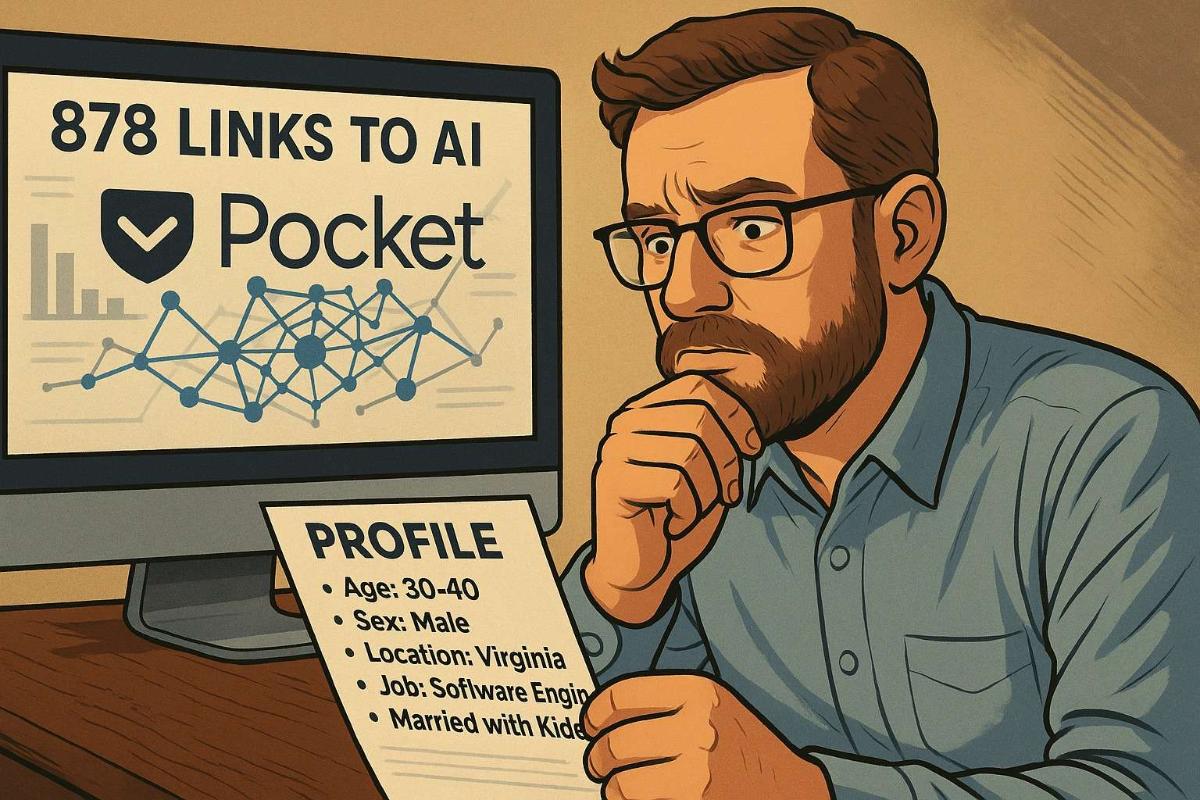

На основе набора ссылок система o3 выдала неожиданный по точности портрет. Согласно её анализу, пользователь — вероятно, мужчина в возрасте от 35 до 40 лет, проживающий в прибрежной части штата Вирджиния. В профессиональном плане — старший инженер по программной безопасности с образованием в области компьютерных наук. По финансовым индикаторам — представитель домохозяйства с доходом от $150 до $220 тысяч в год. Его интересы и сохранённые материалы говорят о том, что он женат и воспитывает троих или четверых детей, один из которых — дошкольного возраста. Также присутствует выраженный интерес к темам семейной жизни, католического воспитания, образования в домашних условиях и личной эффективности.

Из структуры сохранённого контента o3 смог вычленить такие аспекты, как политическая ориентация (экономический консерватизм, защита цифровых прав и скепсис к цензуре со стороны крупных технокомпаний), а также стиль обучения (самостоятельный, с опорой на длинные тексты, подкасты и архивные материалы). Время от времени в сохранённых материалах попадались DIY-проекты: самодельные рабочие столы, E-ink-дисплеи, акустические эксперименты с пластиковыми трубами — это дало основание говорить о выраженной жилке «изобретателя».

Особенно интересны были сезонные паттерны. Зимой пользователь сохранял больше статей о карьерных целях и стратегии профессионального роста. Летом — интересовался вопросами недвижимости, отдыхом на побережье и образовательными программами. Осенью — резко возрастал интерес к кибербезопасности и материалам конференций, вроде DEF CON и Black Hat. Всё это позволило системе определить цикл привычек и расставить акценты между его ролями: технического специалиста, родителя, исследователя и духовного человека.

Среди конкретных сигналов, на которые обратил внимание o3, были статьи из блогов First Things и EFF, обсуждения фреймворков типа Honeycomb и архитектур уровня Staff Engineer, ссылки на материалы по Mail-in-a-box, наблюдения за крахом саморазвёрнутого e-mail-сервера и возвращение к более практичным решениям. Всё это в совокупности дало возможность не только обрисовать профиль, но и выделить характерные черты поведения: склонность к экспериментам, но и к прагматичному откату, когда дело касается личной эффективности и времени.

В более тонких слоях анализа o3 уловил стремление пользователя к публичной самореализации: множество ссылок о «блоггинге ради удовольствия», о том, как преодолеть прокрастинацию при написании текстов, и об идеях личного бренда. Это позволило предположить наличие не до конца реализованного желания делиться собственными мыслями с аудиторией.

По итогам анализа o3 составил своего рода «пользовательский мануал» — краткий набор характеристик, с описанием сильных мотиваций (автономия, мастерство, фокус на семье и вере), слепых зон (возможность увязнуть в бесконечном исследовании и прокрастинации) и наиболее подходящих форматов потребления контента. Также в финальной части были даны подсказки о возможных жизненных целях: завершить план раннего выхода на пенсию, выпустить публичный инструмент по кибербезопасности, выстроить формализованную домашнюю образовательную систему и наладить регулярную практику написания статей.

После анализа пользователь признался, что результат оказался «почти пугающе точным». Особенно его удивило, насколько детально ИИ смог определить возраст, семейное положение и даже предполагаемое место жительства — при том, что в его памяти Pocket был скорее «песочницей» для технических материалов. Это стало напоминанием о том, насколько многое можно вычитать даже из непрямых сигналов — если их собрать в достаточном количестве.

Вместе с этим он сообщил, что завершил переход на самохостинг. По словам автора, в 2025 году поддерживать собственные сервисы стало значительно проще благодаря современным инструментам. Прощание с Pocket стало не концом, а поводом к цифровой перезагрузке — теперь более осознанной и автономной.

За день до закрытия Pocket бывший офицер ВВС США, который также один из давних пользователей сервиса, решил использовать этот момент не только для миграции своих данных, но и для анализа собственной цифровой истории. На протяжении почти 7 лет он сохранял статьи, заметки и ссылки на ресурсы, которые казались ему интересными, полезными или важными. К моменту отключения сервиса в архиве накопилось 878 ссылок. Вместо того чтобы просто перенести их в другое приложение, он решил выяснить, что могут рассказать эти данные о нём самом — и доверил эту задачу искусственному интеллекту.

Вдохновением послужил недавний эксперимент, описанный Саймоном Уиллисоном, где ИИ анализировал геоданные по фотографиям. Это натолкнуло пользователя на мысль: если алгоритмы способны угадывать местоположение по деталям на фото, то, возможно, они способны построить довольно точный психологический и демографический портрет человека по списку его прочитанных статей. Для этого он использовал собственную библиотеку в Pocket и модель o3, известную своей способностью к продвинутым рассуждениям.

Архив был экспортирован в CSV-формате. Для анализа данных использовалась утилита командной строки xsv, позволяющая легко сортировать, фильтровать и визуализировать большие таблицы. Выяснилось, что первая статья была добавлена в июле 2018 года, а последняя — в июне 2025-го. В выборке оказались статьи на самые разные темы: от углублённых материалов по безопасности и архитектуре ИТ-систем до размышлений о воспитании детей, вере, здоровье и образе жизни.

Затем пользователь загрузил данные в o3. В ходе экспериментов выяснилось, что наилучшие результаты получались, когда данные копировались прямо в тело запроса — тогда модель «впитывала» информацию в целом. Когда же CSV-файл прикладывался как вложение, o3 начинал концентрироваться на технической обработке и выдавал более сухие, менее точные ответы.

На основе набора ссылок система o3 выдала неожиданный по точности портрет. Согласно её анализу, пользователь — вероятно, мужчина в возрасте от 35 до 40 лет, проживающий в прибрежной части штата Вирджиния. В профессиональном плане — старший инженер по программной безопасности с образованием в области компьютерных наук. По финансовым индикаторам — представитель домохозяйства с доходом от $150 до $220 тысяч в год. Его интересы и сохранённые материалы говорят о том, что он женат и воспитывает троих или четверых детей, один из которых — дошкольного возраста. Также присутствует выраженный интерес к темам семейной жизни, католического воспитания, образования в домашних условиях и личной эффективности.

Из структуры сохранённого контента o3 смог вычленить такие аспекты, как политическая ориентация (экономический консерватизм, защита цифровых прав и скепсис к цензуре со стороны крупных технокомпаний), а также стиль обучения (самостоятельный, с опорой на длинные тексты, подкасты и архивные материалы). Время от времени в сохранённых материалах попадались DIY-проекты: самодельные рабочие столы, E-ink-дисплеи, акустические эксперименты с пластиковыми трубами — это дало основание говорить о выраженной жилке «изобретателя».

Особенно интересны были сезонные паттерны. Зимой пользователь сохранял больше статей о карьерных целях и стратегии профессионального роста. Летом — интересовался вопросами недвижимости, отдыхом на побережье и образовательными программами. Осенью — резко возрастал интерес к кибербезопасности и материалам конференций, вроде DEF CON и Black Hat. Всё это позволило системе определить цикл привычек и расставить акценты между его ролями: технического специалиста, родителя, исследователя и духовного человека.

Среди конкретных сигналов, на которые обратил внимание o3, были статьи из блогов First Things и EFF, обсуждения фреймворков типа Honeycomb и архитектур уровня Staff Engineer, ссылки на материалы по Mail-in-a-box, наблюдения за крахом саморазвёрнутого e-mail-сервера и возвращение к более практичным решениям. Всё это в совокупности дало возможность не только обрисовать профиль, но и выделить характерные черты поведения: склонность к экспериментам, но и к прагматичному откату, когда дело касается личной эффективности и времени.

В более тонких слоях анализа o3 уловил стремление пользователя к публичной самореализации: множество ссылок о «блоггинге ради удовольствия», о том, как преодолеть прокрастинацию при написании текстов, и об идеях личного бренда. Это позволило предположить наличие не до конца реализованного желания делиться собственными мыслями с аудиторией.

По итогам анализа o3 составил своего рода «пользовательский мануал» — краткий набор характеристик, с описанием сильных мотиваций (автономия, мастерство, фокус на семье и вере), слепых зон (возможность увязнуть в бесконечном исследовании и прокрастинации) и наиболее подходящих форматов потребления контента. Также в финальной части были даны подсказки о возможных жизненных целях: завершить план раннего выхода на пенсию, выпустить публичный инструмент по кибербезопасности, выстроить формализованную домашнюю образовательную систему и наладить регулярную практику написания статей.

После анализа пользователь признался, что результат оказался «почти пугающе точным». Особенно его удивило, насколько детально ИИ смог определить возраст, семейное положение и даже предполагаемое место жительства — при том, что в его памяти Pocket был скорее «песочницей» для технических материалов. Это стало напоминанием о том, насколько многое можно вычитать даже из непрямых сигналов — если их собрать в достаточном количестве.

Вместе с этим он сообщил, что завершил переход на самохостинг. По словам автора, в 2025 году поддерживать собственные сервисы стало значительно проще благодаря современным инструментам. Прощание с Pocket стало не концом, а поводом к цифровой перезагрузке — теперь более осознанной и автономной.