Хотите квантовую лабораторию в кармане? Она уже есть — размером с миллиметр

NewsMakerЧип размером с ноготь заменяет целую лабораторию.

Учёные из Северо-Западного университета, Бостонского университета и Калифорнийского университета в Беркли впервые встроили квантовую фотонную систему непосредственно в традиционный электронный чип. Их исследование опубликовано в журнале Nature Electronics.

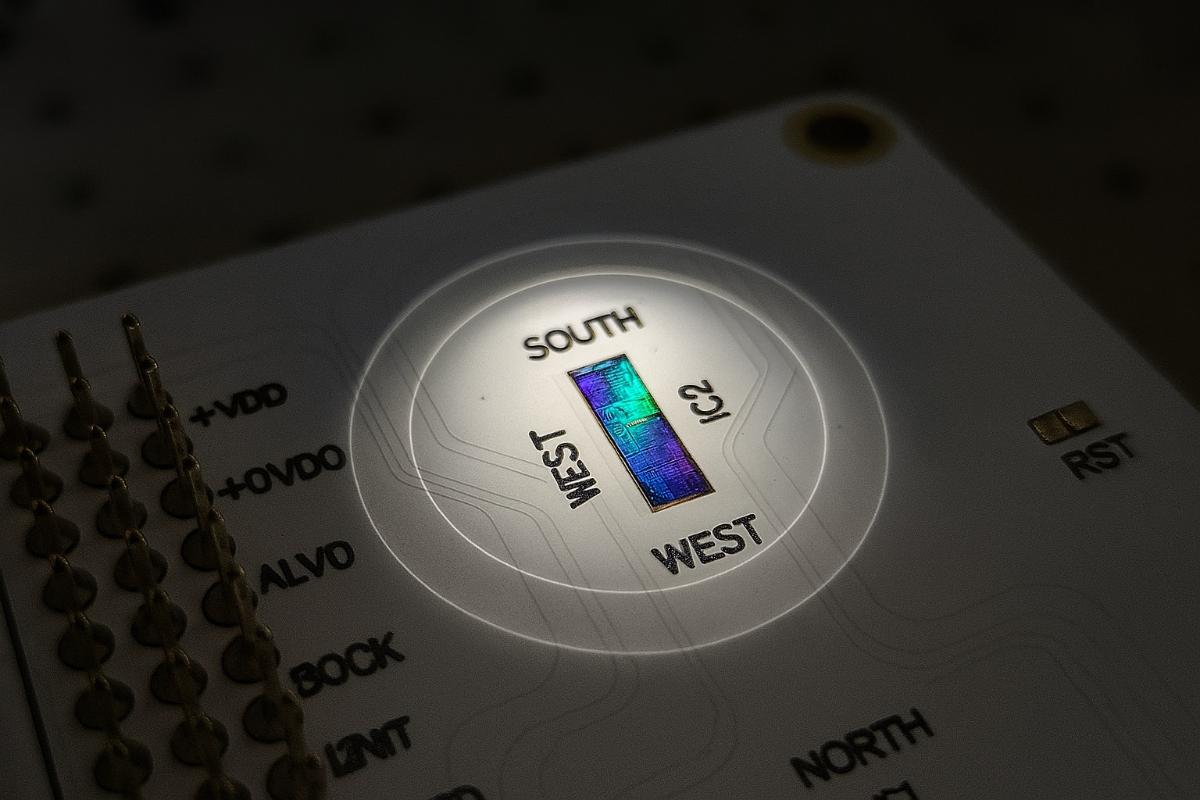

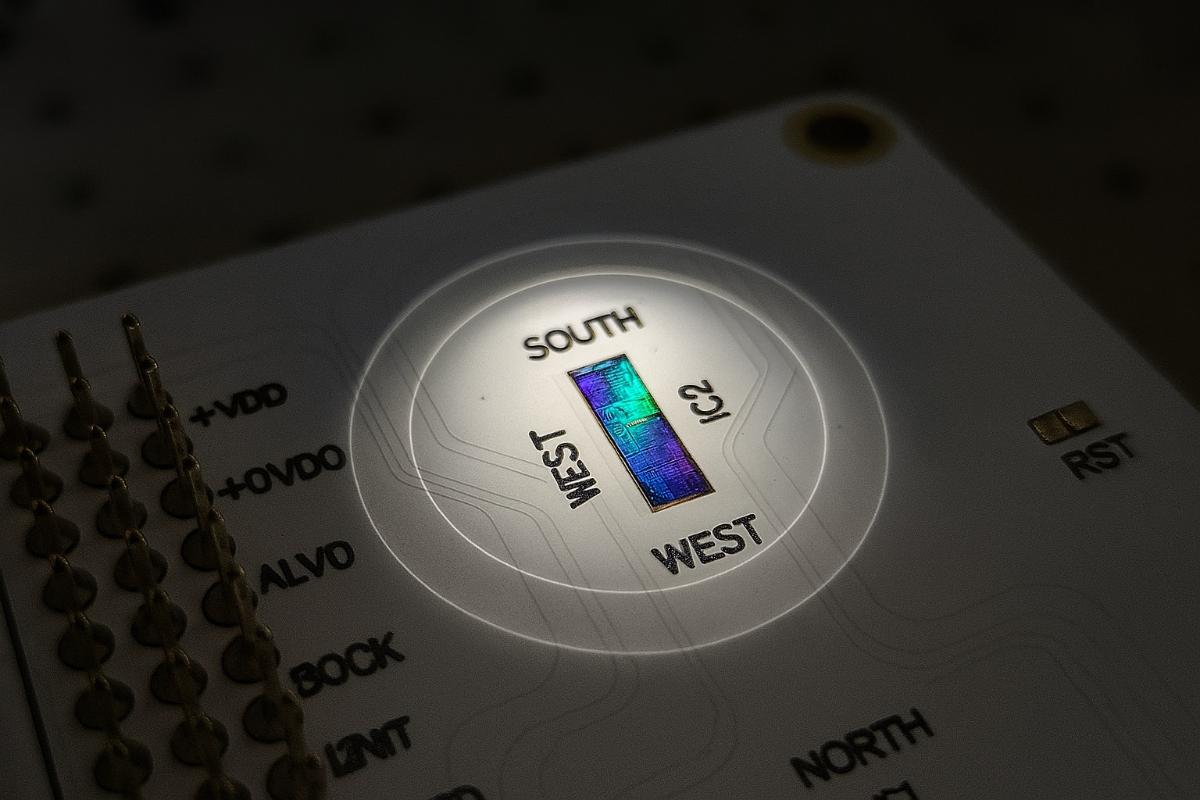

Кремниевый чип размером всего 1×1 мм объединил генератор квантового света и классические электронные схемы управления. Это позволило не только создать стабильный источник запутанных фотонов, но и встроить в чип механизм автоматической стабилизации света в реальном времени. Всё устройство изготовлено в коммерческой полупроводниковой фабрике, что доказывает его пригодность для масштабного производства.

По словам Анирудха Рамеша, руководившего квантовыми измерениями, в обычной лаборатории подобные эксперименты требуют громоздкого оборудования и строгих условий. В новом чипе эти элементы заменены миниатюрной электроникой. «Теперь у нас есть чип с встроенным управлением, способный стабилизировать квантовый процесс на лету. Это важный шаг к масштабируемым квантовым фотонным системам», — отметил он.

Один из старших авторов, Прем Кумар, подчеркнул, что «впервые удалось достичь монолитной интеграции электроники, фотоники и квантовой технологии». По его словам, такой результат стал возможен благодаря усилиям команды физиков, инженеров, специалистов по материалам и производству. Кумар также напомнил, что идея генерации квантового света в кремнии была впервые реализована в его лаборатории в 2006 году, когда учёные показали, что сфокусированный лазер в специально выгравированных кремниевых каналах способен создавать пары связанных фотонов.

В новом проекте команда применила микрокольцевые резонаторы — крошечные кольцевые каналы, тоньше человеческого волоса. При пропускании сильного лазерного импульса они генерируют спаренные фотоны, которые могут использоваться в квантовой связи и вычислениях. Чтобы поддерживать стабильность излучения, в чип встроены фототоковые сенсоры и микроскопический нагреватель. Если свет начинает дрейфовать из-за температуры или отклонений производства, сенсоры передают сигнал нагревателю, который возвращает систему в оптимальное состояние. Таким образом, чип сам себя стабилизирует и не требует громоздких внешних установок.

Даниелиус Крамник, отвечавший за разработку схем, объяснил: «Наша цель была — доказать, что сложные квантово-фотонные системы можно создать и стабилизировать прямо в CMOS-чипе. Это потребовало тесной координации между дисциплинами, которые редко взаимодействуют».

Для обеспечения совместимости с промышленным производством команда спроектировала фотонные компоненты так, чтобы они вписывались в существующую CMOS-инфраструктуру. Это позволило совместно разрабатывать электронные и квантово-оптические части как единое целое. Имберт Ванг, занимавшийся фотонной частью, добавил: «Мы заставили фотонику работать в условиях жёстких ограничений фабричной платформы — это и сделало возможной такую интеграцию».

По словам старшего автора Милоша Поповича, это лишь один из шагов на долгом пути развития квантовых вычислений, связи и сенсоров. Но этот шаг крайне важен, так как демонстрирует возможность создания надёжных и управляемых квантовых систем в рамках стандартного полупроводникового производства.

Проект финансировался Национальным научным фондом США (NSF), фондом Packard и Catalyst Foundation. Поддержку в производстве чипа оказали компании Ayar Labs и GlobalFoundries.

Учёные из Северо-Западного университета, Бостонского университета и Калифорнийского университета в Беркли впервые встроили квантовую фотонную систему непосредственно в традиционный электронный чип. Их исследование опубликовано в журнале Nature Electronics.

Кремниевый чип размером всего 1×1 мм объединил генератор квантового света и классические электронные схемы управления. Это позволило не только создать стабильный источник запутанных фотонов, но и встроить в чип механизм автоматической стабилизации света в реальном времени. Всё устройство изготовлено в коммерческой полупроводниковой фабрике, что доказывает его пригодность для масштабного производства.

По словам Анирудха Рамеша, руководившего квантовыми измерениями, в обычной лаборатории подобные эксперименты требуют громоздкого оборудования и строгих условий. В новом чипе эти элементы заменены миниатюрной электроникой. «Теперь у нас есть чип с встроенным управлением, способный стабилизировать квантовый процесс на лету. Это важный шаг к масштабируемым квантовым фотонным системам», — отметил он.

Один из старших авторов, Прем Кумар, подчеркнул, что «впервые удалось достичь монолитной интеграции электроники, фотоники и квантовой технологии». По его словам, такой результат стал возможен благодаря усилиям команды физиков, инженеров, специалистов по материалам и производству. Кумар также напомнил, что идея генерации квантового света в кремнии была впервые реализована в его лаборатории в 2006 году, когда учёные показали, что сфокусированный лазер в специально выгравированных кремниевых каналах способен создавать пары связанных фотонов.

В новом проекте команда применила микрокольцевые резонаторы — крошечные кольцевые каналы, тоньше человеческого волоса. При пропускании сильного лазерного импульса они генерируют спаренные фотоны, которые могут использоваться в квантовой связи и вычислениях. Чтобы поддерживать стабильность излучения, в чип встроены фототоковые сенсоры и микроскопический нагреватель. Если свет начинает дрейфовать из-за температуры или отклонений производства, сенсоры передают сигнал нагревателю, который возвращает систему в оптимальное состояние. Таким образом, чип сам себя стабилизирует и не требует громоздких внешних установок.

Даниелиус Крамник, отвечавший за разработку схем, объяснил: «Наша цель была — доказать, что сложные квантово-фотонные системы можно создать и стабилизировать прямо в CMOS-чипе. Это потребовало тесной координации между дисциплинами, которые редко взаимодействуют».

Для обеспечения совместимости с промышленным производством команда спроектировала фотонные компоненты так, чтобы они вписывались в существующую CMOS-инфраструктуру. Это позволило совместно разрабатывать электронные и квантово-оптические части как единое целое. Имберт Ванг, занимавшийся фотонной частью, добавил: «Мы заставили фотонику работать в условиях жёстких ограничений фабричной платформы — это и сделало возможной такую интеграцию».

По словам старшего автора Милоша Поповича, это лишь один из шагов на долгом пути развития квантовых вычислений, связи и сенсоров. Но этот шаг крайне важен, так как демонстрирует возможность создания надёжных и управляемых квантовых систем в рамках стандартного полупроводникового производства.

Проект финансировался Национальным научным фондом США (NSF), фондом Packard и Catalyst Foundation. Поддержку в производстве чипа оказали компании Ayar Labs и GlobalFoundries.