MIT ставит точку в квантовом споре века — Эйнштейн проиграл Бору окончательно

NewsMakerПопробовали поймать фотон за хвост, а он снова исчез в тумане вероятностей.

Ученые из Массачусетского технологического института поставили максимально точный и чистый с точки зрения квантовой теории эксперимент, целью которого было прояснить один из самых парадоксальных эффектов квантовой физики — дуальную природу света. В ходе работы исследователи смогли не только воспроизвести знаменитый двухщелевой эксперимент в предельно «идеализированной» форме, но и получить убедительное эмпирическое опровержение предположения, с которым в своё время выступал Альберт Эйнштейн. Его гипотеза, высказанная почти сто лет назад, заключалась в том, что свет способен одновременно проявлять и корпускулярные, и волновые свойства — если правильно измерить происходящее. Новые наблюдения показали: квантовая механика остаётся непреклонной — при попытке зафиксировать поведение света как частицы его волновая природа немедленно исчезает.

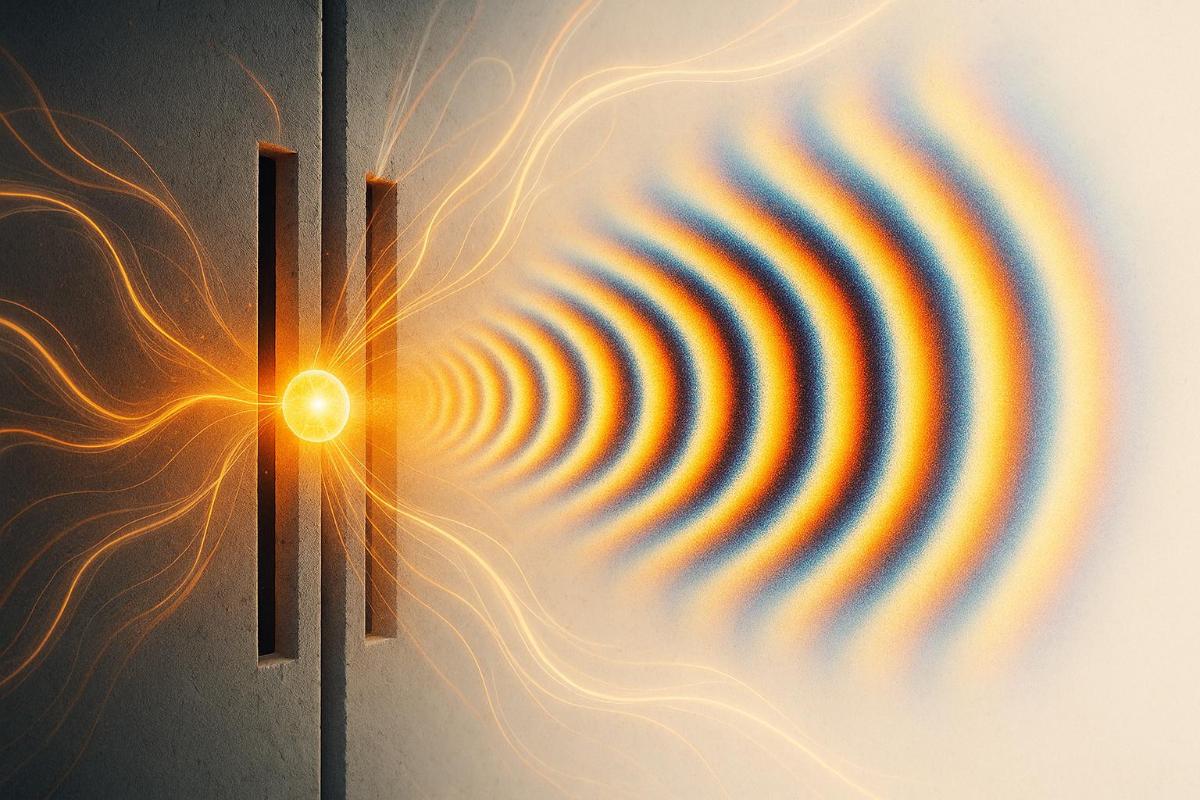

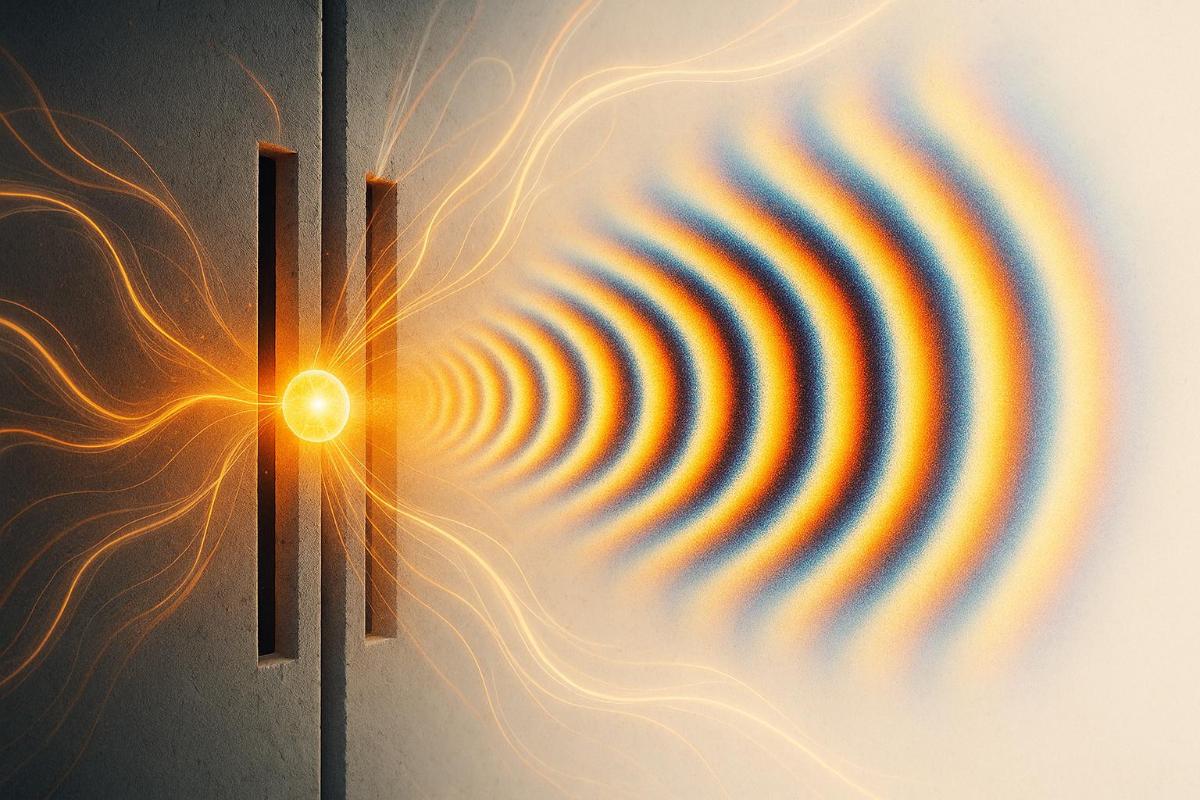

Исходный эксперимент, о котором идёт речь, впервые был поставлен Томасом Юнгом в 1801 году. Он направил луч света через два параллельных отверстия, расположенных в экране, и наблюдал картину, появляющуюся на втором, удалённом экране. Если бы свет вел себя как поток частиц, на экране появились бы две яркие области — одна напротив каждой щели, подобно тому, как летящие пейнтбольные шарики оставляют следы по траектории. Однако эксперимент показал нечто совершенно иное: на экране возникла чередующаяся интерференционная картина из светлых и тёмных полос — признак волновой природы света. А если попытаться выяснить, через какую именно щель проходит фотон, то волновая картина пропадает, уступая место корпускулярному поведению.

Это поведение света — как волны и как частицы одновременно — стало краеугольным камнем квантовой механики. Однако, что особенно важно, обе эти природы невозможно зафиксировать одновременно. Факт наблюдения в одной форме неизбежно стирает следы другой. Именно эта особенность легла в основу давнего спора между двумя основателями квантовой теории — Эйнштейном и Бором. В 1927 году Эйнштейн утверждал, что прохождение фотона через щель должно вызывать незначительное физическое воздействие на неё, сравнимое с тем, как птица, пролетая мимо, задевает лист дерева. Если зафиксировать это микроскопическое влияние, считал он, можно будет одновременно наблюдать и путь фотона (корпускулярность), и интерференцию (волновую картину). Бор, опираясь на принцип неопределённости, доказал, что сам факт получения информации о траектории разрушает интерференцию.

Все последующие десятилетия эксперименты подтверждали правоту Бора, однако до сих пор физики не приближались к «идеальному» воспроизведению ситуации. Команда из MIT впервые свела эксперимент к самому квантовому минимуму: вместо макроскопических щелей использовались отдельные атомы, а вместо яркого светового потока — слабейшие импульсы, так что каждый атом мог рассеять максимум один фотон. Такая чистота конфигурации позволила контролировать, какую информацию о фотоне получает атом, и как это влияет на проявление его волновых свойств.

Ключевой особенностью подхода стало использование сверххолодных атомов, охлаждённых до микрокельвинов — температур, на крошечные доли градуса превышающих абсолютный ноль. В таких условиях атомы практически замирают, а квантовые эффекты , которые обычно мгновенно стираются тепловыми флуктуациями, становятся отчётливо различимыми. Более 10 тысяч атомов были выстроены в ровную решётку с помощью лазерных пучков — каждый атом находился на своём месте на достаточном расстоянии от соседей, чтобы его можно было считать индивидуальной «щелью». Эта структура обеспечивала чёткую повторяемость и позволяла фиксировать поведение отдельных фотонов на фоне «множества независимых экспериментов», что обеспечивало статистическую значимость результатов.

Чтобы зафиксировать проявление фотонов в виде волны или частицы, команда использовала крайне чувствительный детектор и повторяла эксперимент сотни тысяч раз. Особый интерес представляли ситуации, в которых свет демонстрировал «пограничное» поведение: часть фотонов проявляла себя как волны, другая — как частицы. Добиться такого состояния удалось благодаря регулировке пространственной определенности каждого атома. Чем менее прочно лазер удерживал атом на месте, тем «размытее» он становился — и тем выше была вероятность того, что он «запомнит», откуда прилетел фотон. Такой «растревоженный» атом вёл себя как детектор пути частицы, тем самым разрушая волновую интерференцию. И наоборот: чем плотнее зажат атом, тем меньше у него возможностей зафиксировать путь — и тем чётче проявляется волновой рисунок. Все наблюдения совпали с предсказаниями квантовой теории.

Отдельное внимание учёные уделили идее Эйнштейна о пружинных щелях. В гипотетическом варианте эксперимента предполагалось, что если щель крепится к пружине, то прохождение фотона вызовет крошечное колебание — это и должно стать «отпечатком» частицы. В предыдущих вариациях эксперимента эту пружину либо моделировали, либо учитывали в теоретических расчётах. Но команда из MIT пошла дальше: они отключили удерживающий лазер — аналог той самой пружины — и успели зафиксировать рассеяние света ещё до того, как атомы успели сместиться под действием гравитации. Таким образом, в момент измерения атомы находились в свободном состоянии, без жёсткой фиксации, и тем не менее квантовый эффект оказался абсолютно тем же. Вывод оказался однозначным: наличие или отсутствие «пружины» никак не влияет на дуальность фотона — всё определяется исключительно степенью квантовой неопределенности, то есть размытостью состояния атома и его способности к запоминанию пути.

С точки зрения теоретической физики это означает необходимость перехода от классических аналогий к полноценному описанию через квантовые корреляции. Поведение фотона нельзя описывать отдельно от системы, с которой он взаимодействует. Всё, что происходит — результат переплетения состояний, и любая попытка вычленить из этой системы одну «частицу» и наблюдать её как бы в вакууме разрушает саму суть явления. Эти открытия имеют важные последствия для развития квантовых технологий .

Особый символизм добавляет и дата: в 2025 году исполняется ровно сто лет с момента создания квантовой механики, а спор между Эйнштейном и Бором по поводу двухщелевого эксперимента разгорелся всего двумя годами позже. Сегодня, через столетие, исследователи смогли в буквальном смысле поставить точку в этом споре — не в пользу Эйнштейна.

Ученые из Массачусетского технологического института поставили максимально точный и чистый с точки зрения квантовой теории эксперимент, целью которого было прояснить один из самых парадоксальных эффектов квантовой физики — дуальную природу света. В ходе работы исследователи смогли не только воспроизвести знаменитый двухщелевой эксперимент в предельно «идеализированной» форме, но и получить убедительное эмпирическое опровержение предположения, с которым в своё время выступал Альберт Эйнштейн. Его гипотеза, высказанная почти сто лет назад, заключалась в том, что свет способен одновременно проявлять и корпускулярные, и волновые свойства — если правильно измерить происходящее. Новые наблюдения показали: квантовая механика остаётся непреклонной — при попытке зафиксировать поведение света как частицы его волновая природа немедленно исчезает.

Исходный эксперимент, о котором идёт речь, впервые был поставлен Томасом Юнгом в 1801 году. Он направил луч света через два параллельных отверстия, расположенных в экране, и наблюдал картину, появляющуюся на втором, удалённом экране. Если бы свет вел себя как поток частиц, на экране появились бы две яркие области — одна напротив каждой щели, подобно тому, как летящие пейнтбольные шарики оставляют следы по траектории. Однако эксперимент показал нечто совершенно иное: на экране возникла чередующаяся интерференционная картина из светлых и тёмных полос — признак волновой природы света. А если попытаться выяснить, через какую именно щель проходит фотон, то волновая картина пропадает, уступая место корпускулярному поведению.

Это поведение света — как волны и как частицы одновременно — стало краеугольным камнем квантовой механики. Однако, что особенно важно, обе эти природы невозможно зафиксировать одновременно. Факт наблюдения в одной форме неизбежно стирает следы другой. Именно эта особенность легла в основу давнего спора между двумя основателями квантовой теории — Эйнштейном и Бором. В 1927 году Эйнштейн утверждал, что прохождение фотона через щель должно вызывать незначительное физическое воздействие на неё, сравнимое с тем, как птица, пролетая мимо, задевает лист дерева. Если зафиксировать это микроскопическое влияние, считал он, можно будет одновременно наблюдать и путь фотона (корпускулярность), и интерференцию (волновую картину). Бор, опираясь на принцип неопределённости, доказал, что сам факт получения информации о траектории разрушает интерференцию.

Все последующие десятилетия эксперименты подтверждали правоту Бора, однако до сих пор физики не приближались к «идеальному» воспроизведению ситуации. Команда из MIT впервые свела эксперимент к самому квантовому минимуму: вместо макроскопических щелей использовались отдельные атомы, а вместо яркого светового потока — слабейшие импульсы, так что каждый атом мог рассеять максимум один фотон. Такая чистота конфигурации позволила контролировать, какую информацию о фотоне получает атом, и как это влияет на проявление его волновых свойств.

Ключевой особенностью подхода стало использование сверххолодных атомов, охлаждённых до микрокельвинов — температур, на крошечные доли градуса превышающих абсолютный ноль. В таких условиях атомы практически замирают, а квантовые эффекты , которые обычно мгновенно стираются тепловыми флуктуациями, становятся отчётливо различимыми. Более 10 тысяч атомов были выстроены в ровную решётку с помощью лазерных пучков — каждый атом находился на своём месте на достаточном расстоянии от соседей, чтобы его можно было считать индивидуальной «щелью». Эта структура обеспечивала чёткую повторяемость и позволяла фиксировать поведение отдельных фотонов на фоне «множества независимых экспериментов», что обеспечивало статистическую значимость результатов.

Чтобы зафиксировать проявление фотонов в виде волны или частицы, команда использовала крайне чувствительный детектор и повторяла эксперимент сотни тысяч раз. Особый интерес представляли ситуации, в которых свет демонстрировал «пограничное» поведение: часть фотонов проявляла себя как волны, другая — как частицы. Добиться такого состояния удалось благодаря регулировке пространственной определенности каждого атома. Чем менее прочно лазер удерживал атом на месте, тем «размытее» он становился — и тем выше была вероятность того, что он «запомнит», откуда прилетел фотон. Такой «растревоженный» атом вёл себя как детектор пути частицы, тем самым разрушая волновую интерференцию. И наоборот: чем плотнее зажат атом, тем меньше у него возможностей зафиксировать путь — и тем чётче проявляется волновой рисунок. Все наблюдения совпали с предсказаниями квантовой теории.

Отдельное внимание учёные уделили идее Эйнштейна о пружинных щелях. В гипотетическом варианте эксперимента предполагалось, что если щель крепится к пружине, то прохождение фотона вызовет крошечное колебание — это и должно стать «отпечатком» частицы. В предыдущих вариациях эксперимента эту пружину либо моделировали, либо учитывали в теоретических расчётах. Но команда из MIT пошла дальше: они отключили удерживающий лазер — аналог той самой пружины — и успели зафиксировать рассеяние света ещё до того, как атомы успели сместиться под действием гравитации. Таким образом, в момент измерения атомы находились в свободном состоянии, без жёсткой фиксации, и тем не менее квантовый эффект оказался абсолютно тем же. Вывод оказался однозначным: наличие или отсутствие «пружины» никак не влияет на дуальность фотона — всё определяется исключительно степенью квантовой неопределенности, то есть размытостью состояния атома и его способности к запоминанию пути.

С точки зрения теоретической физики это означает необходимость перехода от классических аналогий к полноценному описанию через квантовые корреляции. Поведение фотона нельзя описывать отдельно от системы, с которой он взаимодействует. Всё, что происходит — результат переплетения состояний, и любая попытка вычленить из этой системы одну «частицу» и наблюдать её как бы в вакууме разрушает саму суть явления. Эти открытия имеют важные последствия для развития квантовых технологий .

Особый символизм добавляет и дата: в 2025 году исполняется ровно сто лет с момента создания квантовой механики, а спор между Эйнштейном и Бором по поводу двухщелевого эксперимента разгорелся всего двумя годами позже. Сегодня, через столетие, исследователи смогли в буквальном смысле поставить точку в этом споре — не в пользу Эйнштейна.