Она дышит серой и кислородом одновременно — и, похоже, это спасло жизнь на Земле

NewsMakerЗагадочная бактерия, которая отказалась выбирать.

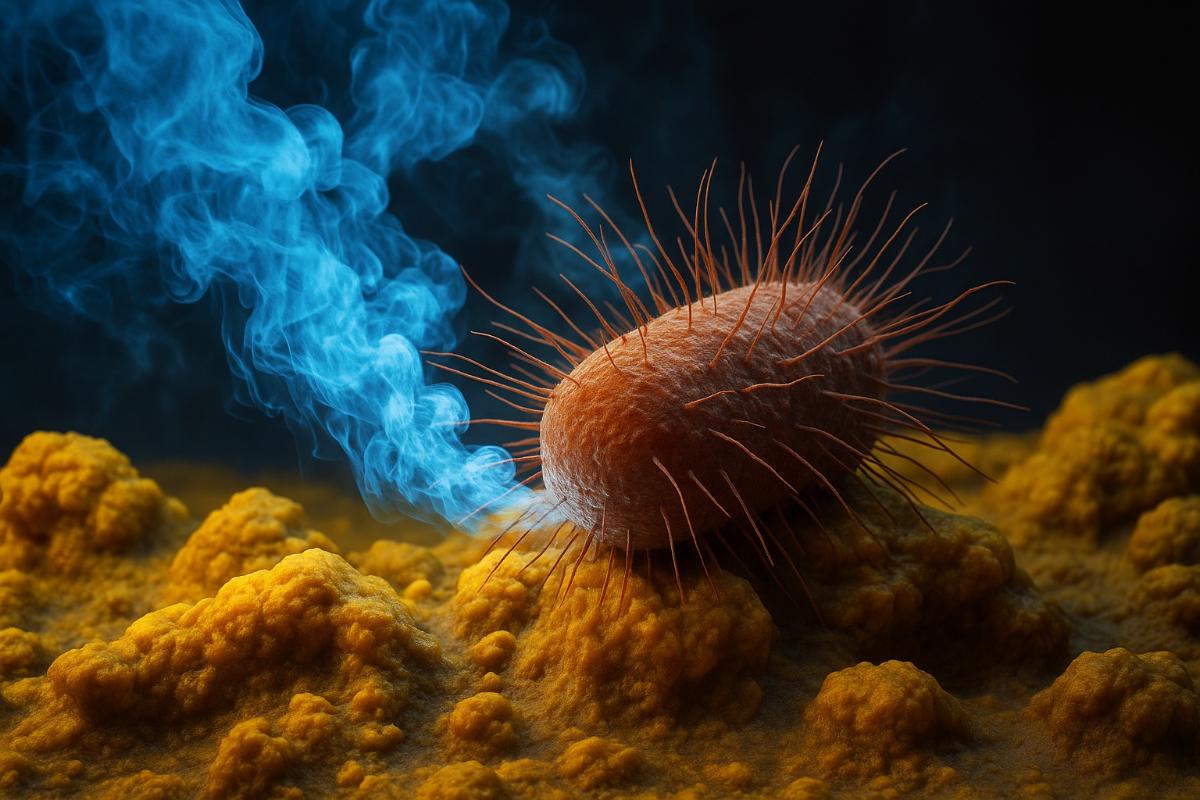

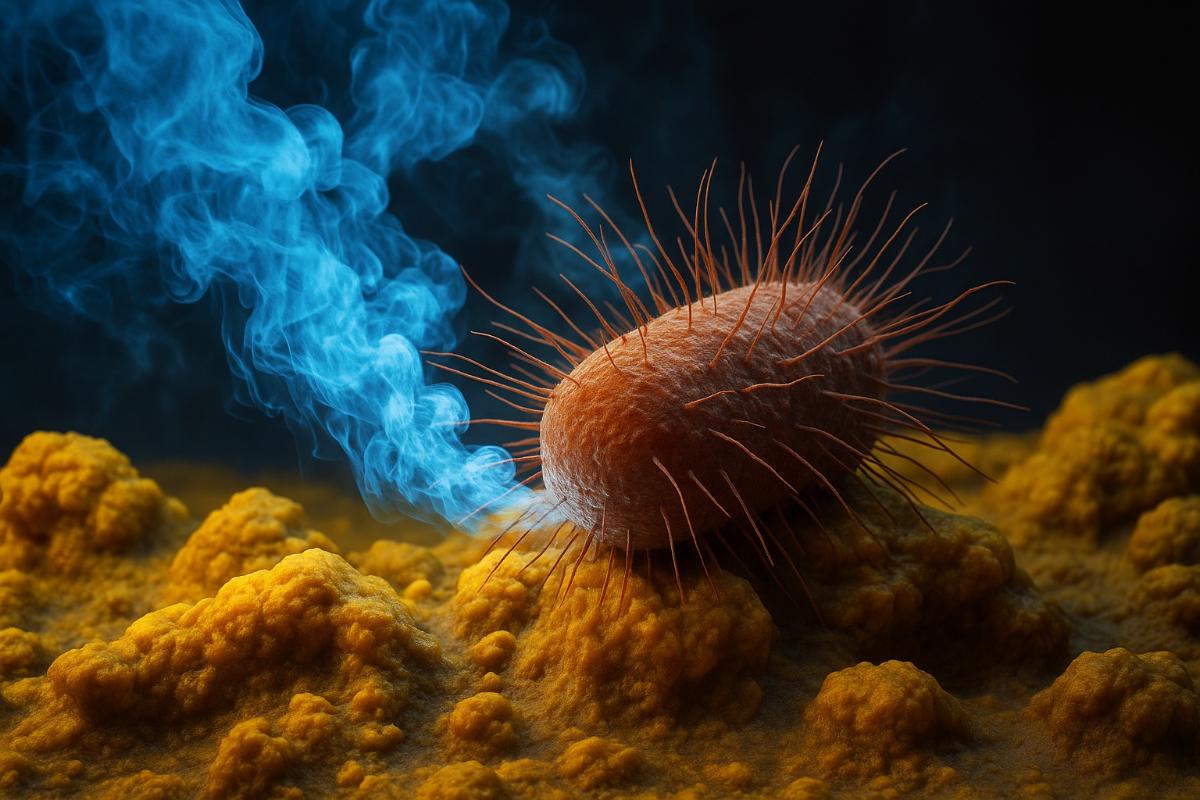

Глубокий вдох запускает сложную цепочку биохимических реакций: кислород проникает в лёгкие, через альвеолы поступает в кровоток и становится основой для извлечения энергии из питательных веществ. Для аэробных организмов, включая человека, этот процесс жизненно важен. Однако на Земле существуют существа, для которых кислород — не источник жизни, а токсичный агент. Эти анаэробы обитают в лишённых кислорода экосистемах — например, в серных горячих источниках, гидротермальных вентиляционных системах морского дна или в плотных слоях почвы — и используют для дыхания альтернативные окислители: серу, марганец, нитраты.

Такое разделение между кислородной и бескислородной жизнью не просто отражает разные условия обитания — оно диктуется несовместимостью метаболических механизмов. Молекулярный кислород разрушает биохимические цепи, обеспечивающие анаэробное дыхание. Для бескислородных организмов O₂ представляет собой агрессивный окислитель, вызывающий образование реактивных форм кислорода (ROS), повреждающих белки, ДНК и мембранные структуры. Как отмечает эволюционный биолог Кортни Стэрс из Лундского университета, несмотря на то, что наша жизнь зависит от кислорода, сама по себе эта молекула крайне реакционноспособна — и даже в клетках человека требует наличия сложной системы антиоксидантной защиты.

До появления кислорода в атмосфере все формы жизни существовали без него. Более двух миллиардов лет назад фотосинтезирующие цианобактерии начали выделять O₂ как побочный продукт, и со временем его концентрация в океанах и атмосфере возросла. Это привело к Великому кислородному событию (Great Oxidation Event), коренным образом изменившему химию биосферы и спровоцировавшему появление организмов, способных к аэробному дыханию. Однако механизм адаптации древних анаэробов к новой среде до сих пор остаётся загадкой: каким образом одни организмы погибли, а другие сумели приспособиться к разрушительному газу?

Ответ на этот вопрос может подсказать находка, сделанная в Йеллоустонском национальном парке. Учёные обнаружили бактерию, которая, нарушая базовые учебные схемы, использует кислород и серу одновременно. Публикация в журнале Nature Communications подчёркивает исключительность поведения этого организма: он сочетает два несовместимых типа клеточного дыхания и, судя по всему, извлекает из этого метаболическое преимущество.

Группу исследователей возглавил микробиолог Эрик Бойд из Университета штата Монтана, изучающий микроорганизмы, выживающие в экстремальных условиях — от вулканических жерл до кипящих источников. Поводом для изучения стали наблюдения 1990-х годов, согласно которым некоторые бактерии продолжали синтезировать сульфиды в присутствии кислорода — что противоречит принятой модели, согласно которой O₂ должен ингибировать анаэробные пути.

Чтобы проверить эти данные, команда собрала образцы бактериального мата на дне термального источника возле озера Нимф. В них был выделен штамм Hydrogenobacter RSW1 — представитель порядка Aquificales, известного экстремофильными микроорганизмами. Этот микроб широко распространён в геотермальных источниках от Исландии до Новой Зеландии и способен выживать при чрезвычайно низких концентрациях кислорода.

В ходе лабораторных экспериментов учёные протестировали условия роста RSW1. В анаэробной среде с водородом и серой бактерия производила сероводород (H₂S), но не делилась: энергии хватало лишь для поддержания жизнедеятельности. «Клетка как будто буксовала, не продвигаясь к росту», — пояснил Бойд.

Когда в среду ввели кислород, клетки начали активно размножаться — ожидаемая реакция. Но при этом они продолжали синтезировать сероводород, что указывало на сохранение анаэробного пути. Таким образом, RSW1 демонстрировала способность к одновременному использованию кислорода и серы в качестве акцепторов электронов — и, вопреки логике, не страдала от окислительного стресса.

Подобное поведение противоречит классическим представлениям. Как отмечает экологический микробиолог Ранджани Мурали из Университета Невады, такие организмы крайне редки, и их устойчивость к токсичному действию кислорода требует объяснения. Возможно, бактерии формируют внутриклеточные молекулярные комплексы, быстро связывающие O₂ и предотвращающие его взаимодействие с чувствительными компонентами анаэробного метаболизма.

Этот феномен мог долгое время оставаться незамеченным. Сероводород — нестойкий газ, быстро вступающий в реакцию с кислородом, и при отсутствии специального анализа его выделение может остаться незафиксированным. Кроме того, двойное дыхание считалось теоретически невозможным и не проверялось целенаправленно.

Хотя ранее были зафиксированы случаи комбинированного дыхания с нитратами и кислородом, они связаны с раздельными ферментными каскадами и сопровождаются энергетическими потерями. В случае RSW1 одновременное использование серы и кислорода повышает метаболическую эффективность. Более того, бактерия демонстрировала максимальный рост именно в условиях двойного дыхания. Такое поведение может быть адаптацией к непостоянным условиям термальных источников, где концентрация кислорода может меняться в течение минут.

С эволюционной точки зрения это открытие имеет особое значение. Метаболическая гибкость RSW1 может быть аналогом тех стратегий, к которым прибегали древние организмы в период Великого кислородного события. На заре аэробной эры выживали те, кто не просто терпел кислород, но умел использовать его, не теряя способности к анаэробному обмену. Такие переходные формы, подобные RSW1, вполне могли быть нормой, а не исключением.

Глубокий вдох запускает сложную цепочку биохимических реакций: кислород проникает в лёгкие, через альвеолы поступает в кровоток и становится основой для извлечения энергии из питательных веществ. Для аэробных организмов, включая человека, этот процесс жизненно важен. Однако на Земле существуют существа, для которых кислород — не источник жизни, а токсичный агент. Эти анаэробы обитают в лишённых кислорода экосистемах — например, в серных горячих источниках, гидротермальных вентиляционных системах морского дна или в плотных слоях почвы — и используют для дыхания альтернативные окислители: серу, марганец, нитраты.

Такое разделение между кислородной и бескислородной жизнью не просто отражает разные условия обитания — оно диктуется несовместимостью метаболических механизмов. Молекулярный кислород разрушает биохимические цепи, обеспечивающие анаэробное дыхание. Для бескислородных организмов O₂ представляет собой агрессивный окислитель, вызывающий образование реактивных форм кислорода (ROS), повреждающих белки, ДНК и мембранные структуры. Как отмечает эволюционный биолог Кортни Стэрс из Лундского университета, несмотря на то, что наша жизнь зависит от кислорода, сама по себе эта молекула крайне реакционноспособна — и даже в клетках человека требует наличия сложной системы антиоксидантной защиты.

До появления кислорода в атмосфере все формы жизни существовали без него. Более двух миллиардов лет назад фотосинтезирующие цианобактерии начали выделять O₂ как побочный продукт, и со временем его концентрация в океанах и атмосфере возросла. Это привело к Великому кислородному событию (Great Oxidation Event), коренным образом изменившему химию биосферы и спровоцировавшему появление организмов, способных к аэробному дыханию. Однако механизм адаптации древних анаэробов к новой среде до сих пор остаётся загадкой: каким образом одни организмы погибли, а другие сумели приспособиться к разрушительному газу?

Ответ на этот вопрос может подсказать находка, сделанная в Йеллоустонском национальном парке. Учёные обнаружили бактерию, которая, нарушая базовые учебные схемы, использует кислород и серу одновременно. Публикация в журнале Nature Communications подчёркивает исключительность поведения этого организма: он сочетает два несовместимых типа клеточного дыхания и, судя по всему, извлекает из этого метаболическое преимущество.

Группу исследователей возглавил микробиолог Эрик Бойд из Университета штата Монтана, изучающий микроорганизмы, выживающие в экстремальных условиях — от вулканических жерл до кипящих источников. Поводом для изучения стали наблюдения 1990-х годов, согласно которым некоторые бактерии продолжали синтезировать сульфиды в присутствии кислорода — что противоречит принятой модели, согласно которой O₂ должен ингибировать анаэробные пути.

Чтобы проверить эти данные, команда собрала образцы бактериального мата на дне термального источника возле озера Нимф. В них был выделен штамм Hydrogenobacter RSW1 — представитель порядка Aquificales, известного экстремофильными микроорганизмами. Этот микроб широко распространён в геотермальных источниках от Исландии до Новой Зеландии и способен выживать при чрезвычайно низких концентрациях кислорода.

В ходе лабораторных экспериментов учёные протестировали условия роста RSW1. В анаэробной среде с водородом и серой бактерия производила сероводород (H₂S), но не делилась: энергии хватало лишь для поддержания жизнедеятельности. «Клетка как будто буксовала, не продвигаясь к росту», — пояснил Бойд.

Когда в среду ввели кислород, клетки начали активно размножаться — ожидаемая реакция. Но при этом они продолжали синтезировать сероводород, что указывало на сохранение анаэробного пути. Таким образом, RSW1 демонстрировала способность к одновременному использованию кислорода и серы в качестве акцепторов электронов — и, вопреки логике, не страдала от окислительного стресса.

Подобное поведение противоречит классическим представлениям. Как отмечает экологический микробиолог Ранджани Мурали из Университета Невады, такие организмы крайне редки, и их устойчивость к токсичному действию кислорода требует объяснения. Возможно, бактерии формируют внутриклеточные молекулярные комплексы, быстро связывающие O₂ и предотвращающие его взаимодействие с чувствительными компонентами анаэробного метаболизма.

Этот феномен мог долгое время оставаться незамеченным. Сероводород — нестойкий газ, быстро вступающий в реакцию с кислородом, и при отсутствии специального анализа его выделение может остаться незафиксированным. Кроме того, двойное дыхание считалось теоретически невозможным и не проверялось целенаправленно.

Хотя ранее были зафиксированы случаи комбинированного дыхания с нитратами и кислородом, они связаны с раздельными ферментными каскадами и сопровождаются энергетическими потерями. В случае RSW1 одновременное использование серы и кислорода повышает метаболическую эффективность. Более того, бактерия демонстрировала максимальный рост именно в условиях двойного дыхания. Такое поведение может быть адаптацией к непостоянным условиям термальных источников, где концентрация кислорода может меняться в течение минут.

С эволюционной точки зрения это открытие имеет особое значение. Метаболическая гибкость RSW1 может быть аналогом тех стратегий, к которым прибегали древние организмы в период Великого кислородного события. На заре аэробной эры выживали те, кто не просто терпел кислород, но умел использовать его, не теряя способности к анаэробному обмену. Такие переходные формы, подобные RSW1, вполне могли быть нормой, а не исключением.