Проксима зовёт, но билет туда — реактор на термояде и 57 лет времени

NewsMakerОдна планета, три реактора, четыре топлива — и только один шанс выйти на орбиту.

В научном мире всё больше внимания уделяется экзопланете Proxima Centauri b — ближайшему к Земле миру за пределами Солнечной системы, который потенциально может быть пригоден для жизни. Несмотря на её удалённость — более четырёх световых лет от нас — учёные всерьёз задумываются о возможных миссиях к этому объекту. Однако расстояние остаётся главным препятствием: традиционные космические аппараты просто не способны преодолеть его за разумное время. Именно поэтому набирают популярность идеи, которые выходят за рамки привычной инженерной мысли.

Одну из таких идей предложила Амели Лутц в своей магистерской работе в Виргинском политехническом институте. Она исследовала возможность использования термоядерного двигателя для отправки к Проксиме Центавра исследовательского зонда массой в несколько сотен килограммов. Такой аппарат, по её расчётам, сможет не просто пролететь мимо планеты, а выйти на её орбиту и проводить длительные наблюдения.

В состав предполагаемого космического зонда входит 11 различных научных приборов. Это, в частности, спектрометры, магнитометры, а также системы визуализации и зондирования, позволяющие «заглянуть» под потенциальные ледяные покровы планеты. Для передачи данных обратно на Землю на борту будет размещён мощный передающий модуль. Одним из предложенных решений для увеличения дальности и пропускной способности связи стала идея использовать гравитационную линзу самой Проксимы Центавра. Такая система, по расчётам, способна обеспечивать передачу данных со скоростью до 10 мегабит в секунду на каждый ватт затраченной мощности.

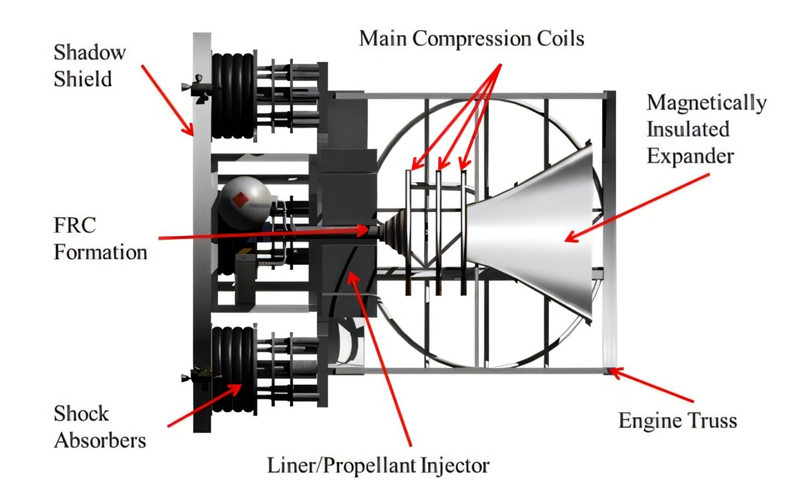

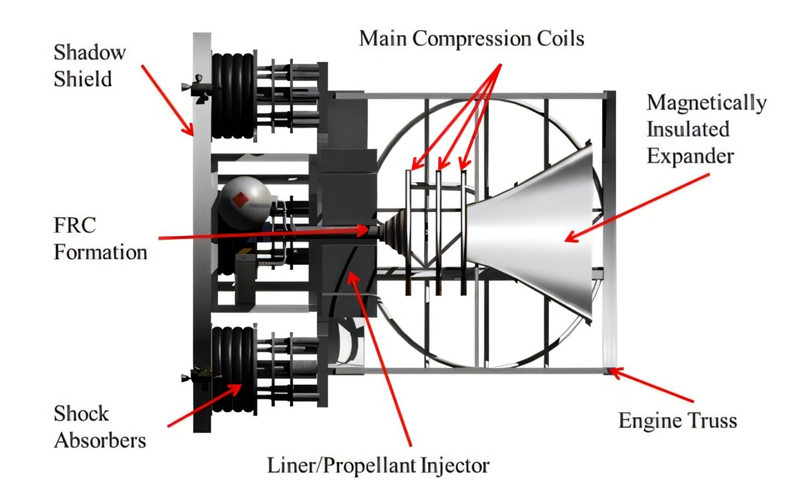

Ключевая особенность проекта Лутц — источник энергии. Вся система, включая двигатель и электрическое питание приборов, базируется на использовании термоядерного реактора. Автор работы рассмотрела три типа таких установок: магнитно-инерционную термоядерную установку, двигатель на инерциально-электростатическом удержании, а также микротермоядерную установку с антиматерией в качестве инициатора. Последняя конструкция — самая компактная, но требует наличия антиматерии, которая невероятно редка и крайне дорога.

Для каждой установки были проанализированы четыре вида возможного топлива: дейтерий–дейтерий, дейтерий–тритий, протон–бор-11 и дейтерий–гелий-3. Наиболее сбалансированным вариантом оказался последний. D–He3 даёт высокий выход энергии, имеет низкий уровень нейтронного излучения и работает при относительно умеренных температурах. Главная проблема — крайне ограниченные запасы гелия-3 на Земле. Тем не менее, уже давно обсуждаются способы его добычи на Луне.

Чтобы оценить эффективность различных комбинаций двигателя и топлива, были смоделированы несколько профилей миссии. Один из них предполагает пролёт без торможения со скоростью 24 000 км/с — слишком быстро для полноценного научного исследования. Другой сценарий предлагает замедление во второй половине полёта, позволяющее пролететь мимо планеты со скоростью около 25 км/с. Однако наибольший интерес представляет возможность выхода на орбиту вокруг Proxima Centauri b, что потребует высокой энергоэффективности, малой массы и минимального нейтронного излучения.

Лучшей конфигурацией оказалась комбинация термоядерного ракетного двигателя с использованием топлива D–He3. По расчётам Лутц, такой аппарат массой 500 кг сможет достичь системы Проксимы и выйти на орбиту вокруг планеты примерно за 57 лет. Это амбициозный срок для межзвёздной миссии с полноценной исследовательской программой.

Схема работы термоядерного двигателя, включая основные подсистемы ( NASA )

Однако пока все эти расчёты остаются теоретическими. Ни один из предложенных термоядерных двигателей не был реализован на практике. Для их воплощения потребуется не только масштабный технический прогресс, но и политическая воля. Тем не менее, перспективы, открывающиеся перед человечеством в случае реализации подобных проектов, делают эти исследования крайне важными — возможно, именно они положат начало новой эпохе освоения звёзд.

В научном мире всё больше внимания уделяется экзопланете Proxima Centauri b — ближайшему к Земле миру за пределами Солнечной системы, который потенциально может быть пригоден для жизни. Несмотря на её удалённость — более четырёх световых лет от нас — учёные всерьёз задумываются о возможных миссиях к этому объекту. Однако расстояние остаётся главным препятствием: традиционные космические аппараты просто не способны преодолеть его за разумное время. Именно поэтому набирают популярность идеи, которые выходят за рамки привычной инженерной мысли.

Одну из таких идей предложила Амели Лутц в своей магистерской работе в Виргинском политехническом институте. Она исследовала возможность использования термоядерного двигателя для отправки к Проксиме Центавра исследовательского зонда массой в несколько сотен килограммов. Такой аппарат, по её расчётам, сможет не просто пролететь мимо планеты, а выйти на её орбиту и проводить длительные наблюдения.

В состав предполагаемого космического зонда входит 11 различных научных приборов. Это, в частности, спектрометры, магнитометры, а также системы визуализации и зондирования, позволяющие «заглянуть» под потенциальные ледяные покровы планеты. Для передачи данных обратно на Землю на борту будет размещён мощный передающий модуль. Одним из предложенных решений для увеличения дальности и пропускной способности связи стала идея использовать гравитационную линзу самой Проксимы Центавра. Такая система, по расчётам, способна обеспечивать передачу данных со скоростью до 10 мегабит в секунду на каждый ватт затраченной мощности.

Ключевая особенность проекта Лутц — источник энергии. Вся система, включая двигатель и электрическое питание приборов, базируется на использовании термоядерного реактора. Автор работы рассмотрела три типа таких установок: магнитно-инерционную термоядерную установку, двигатель на инерциально-электростатическом удержании, а также микротермоядерную установку с антиматерией в качестве инициатора. Последняя конструкция — самая компактная, но требует наличия антиматерии, которая невероятно редка и крайне дорога.

Для каждой установки были проанализированы четыре вида возможного топлива: дейтерий–дейтерий, дейтерий–тритий, протон–бор-11 и дейтерий–гелий-3. Наиболее сбалансированным вариантом оказался последний. D–He3 даёт высокий выход энергии, имеет низкий уровень нейтронного излучения и работает при относительно умеренных температурах. Главная проблема — крайне ограниченные запасы гелия-3 на Земле. Тем не менее, уже давно обсуждаются способы его добычи на Луне.

Чтобы оценить эффективность различных комбинаций двигателя и топлива, были смоделированы несколько профилей миссии. Один из них предполагает пролёт без торможения со скоростью 24 000 км/с — слишком быстро для полноценного научного исследования. Другой сценарий предлагает замедление во второй половине полёта, позволяющее пролететь мимо планеты со скоростью около 25 км/с. Однако наибольший интерес представляет возможность выхода на орбиту вокруг Proxima Centauri b, что потребует высокой энергоэффективности, малой массы и минимального нейтронного излучения.

Лучшей конфигурацией оказалась комбинация термоядерного ракетного двигателя с использованием топлива D–He3. По расчётам Лутц, такой аппарат массой 500 кг сможет достичь системы Проксимы и выйти на орбиту вокруг планеты примерно за 57 лет. Это амбициозный срок для межзвёздной миссии с полноценной исследовательской программой.

Схема работы термоядерного двигателя, включая основные подсистемы ( NASA )

Однако пока все эти расчёты остаются теоретическими. Ни один из предложенных термоядерных двигателей не был реализован на практике. Для их воплощения потребуется не только масштабный технический прогресс, но и политическая воля. Тем не менее, перспективы, открывающиеся перед человечеством в случае реализации подобных проектов, делают эти исследования крайне важными — возможно, именно они положат начало новой эпохе освоения звёзд.